介绍:

作品原文

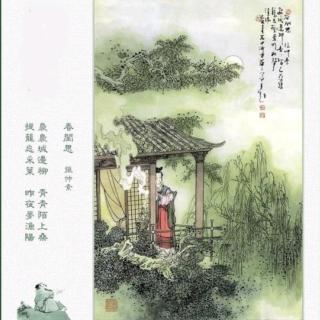

春闺思

袅袅城边柳⑴,青青陌上桑⑵。

提笼忘采叶⑶,昨夜梦渔阳⑷。

注释译文

词句注释

⑴袅(niǎo)袅:纤长柔美貌。明杨慎《升庵诗话·余延寿折杨柳》:“大道连国门,东西种杨柳。葳蕤君不见,袅袅垂来久。”

⑵陌(mò)上:路旁。陌,田间小路。

⑶叶:此处指桑叶。

⑷渔阳:古代郡名,治所在今天津蓟县。因此处边陲,常陈重兵把守,后世遂用以指称边境征戍之地。[1]

白话译文

城墙边依依细柳,小路旁青青嫩桑。

提着篮忘了采叶,昨夜又梦到渔阳。

创作背景

唐代边境战争频仍,又加上安史之乱,给人民带来了极大的痛苦。唐诗中,包含广大量描写征夫思妇相互怀念的作品。张仲素是以写闺情见长的。这首《春闺思》就是这类作品,其具体创作时间暂时难以考证。

作品鉴赏

整体赏析

风俗画画家画不出时间的延续,须选“包孕最丰富的片刻”画之,使人从一点窥见事件的前因后果。这一法门,对短小的文学样式似乎也合宜,比如某些短篇小说高手常用“不了了之”的办法,不到情事收场先行结束故事,任人寻味。而唐人五绝名篇也常有这种手法的运用,张仲素《春闺思》就是好例。

这诗的诗境很像画,甚而有几分像雕塑。“袅袅城边柳,青青陌上桑”。城边、陌上、柳丝与桑林,已构成一幅春郊场景。“袅袅”写出柳条依人的意态,“青青”是柔桑逗人的颜色,这两个叠词又渲染出融和骀荡的无边春意。这就组成一幅村女采桑图:“蚕生春三月,春柳正含绿。女儿采春桑,歌吹当春曲”(《采桑度》),真可谓“无字处皆具义”(王夫之)。于是,这两句不仅是一般地写景,还给女主人公的怀思提供了典型环境:城边千万丝杨柳,会勾起送人的往事;而青青的柔桑,会使人联想到“昼夜常怀丝(思)”的春蚕,则思妇眼中之景无非难堪之离情了。

后二句在蚕事渐忙、众女采桑的背景上现出女主人公的特写形象:她倚树凝思,一动不动,手里提着个空“笼”——这是一个极富暗示性的“道具”,“提笼忘采叶”,表露出她身在桑下而心不在焉。至于心儿何往,末句就此点出“渔阳”二字,意味深长。“渔阳”是唐时征戍之地,当是这位闺中少妇所怀之人所在的地方。原来她是思念起从军的丈夫,伤心怨望。诗写到此已入正题,但它并未直说眼前少妇想夫之意,而是推到昨夜,说“昨夜梦渔阳”。写来不仅更婉曲,且能见昼夜怀思、无时或已之意,比单写眼前之思,情意更加深厚。

“提笼忘采叶”,这诗中精彩的一笔,是从上古诗歌中借鉴而来。杨慎早有见得,道是:“从《卷耳》首章翻出。”《诗经·周南·卷耳》是写女子怀念征夫之诗,其首章云:“采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。”斜口小筐不难填满,卷耳也不难得,老采不满,是因心不在焉、老是“忘采叶”之故,其情景确与此诗有神似处。但就诗的整体说,彼此又很不同。《卷耳》接着就写了女子白日做梦,幻想丈夫上山、过冈、马疲、人病及饮酒自宽种种情景,把怀思写得非常具体。而此诗说到“梦渔阳”,似乎开了个头,接下去该写梦见什么,梦见怎样,但作者就此带住,不了了之。提笼少妇昨夜之梦境及她此刻的心情,一概留给读者从人物的具体处境回味和推断,语约而意远。这就以最简的办法,获得很大的效果。因此,《春闺思》不是《卷耳》的摹拟,它已从古诗人手心“翻出”了。

名家点评

明代徐用吾《唐诗分类绳尺》:真情实意,词语悲婉。

明代唐汝询《唐诗解》:见柳而感别;因桑而怀人,宜其不能采也。此从《卷耳》翻出。

明末清初邢昉《唐风定》:顾云:是乐府“铺麋”意。

清代吴昌祺《删订唐诗解》:吴昌祺曰:下联脱化固妙,而起以“柳”兴“桑”,又从《伐木》章来。

清代黄叔灿《唐诗笺注》:“袅袅”句是宾,“陌上桑”是主,然“边城柳”亦是伤别之景,相引入妙。

清代李锳《诗法易简录》:前二句皆说眼前景物,而末句忽掉转说到昨夜之梦,便令当日无限深情,不着一字而已跃跃言下。笔法之妙,最耐寻味。

清代吴瑞荣《唐诗笺要》:画出形神失据,行经绝无佻巧之气,唐音所以足贵。

近代邹弢《精选评注五朝诗学津梁》:起对偶,柳与桑切春也。后二句但写“思”字。

近代俞陛云《诗境浅说续编》:五言绝句中忆远之诗,此作最为入神。从《诗经》“采采卷耳,不盈倾筐。嗟我怀人,置彼周行”点化而来,遂成妙语,令人揽挹不尽。[1]

作者简介

张仲素像

张仲素(约769~819),唐代诗人,字绘之,符离(今安徽宿州)人。宪宗时为翰林学士,后终中书舍人。其诗多为乐府歌词,以写闺情见长,语言上十分清婉爽洁,悠远飘逸,少有庸作;题材上以写征人思妇的居多,也有描写宫乐春旅的作品。《全唐诗》录其诗三十九首。

大家还在听