介绍:

矛盾体宝玉

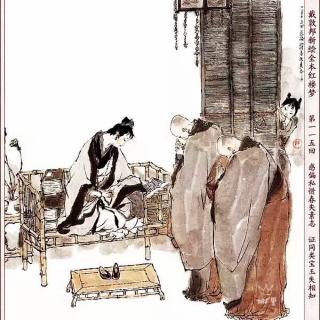

第一百一十五回中贾宝玉和久闻大名、仰慕多年的甄宝玉会面了,他们都把对方当作自己的人生知己,渴望交谈并了解,当然更希望成为志趣相投的朋友。但在交流中贾宝玉发现,他和甄宝玉的想法极为不同,这个甄宝玉竟然是个“禄橐”,是自己一贯鄙夷的那种人。

贾宝玉刚开始和甄宝玉说话时,发现甄宝玉尽说一些禄橐之类的套话,认为他是客气,接着发现他竟开始大谈特谈起来:“世兄高论,固是真切。但弟少时也曾深恶那些旧套陈言,只是一年长似一年,家君致仕在家,懒于酬应,委弟接待。后来见过那些大人先生尽都是显亲扬名的人,便是著书立说,无非言忠言孝,自有一番立德立言的事业,方不枉生在圣明之时,也不致负了父亲师长养育教诲之恩,所以把少时那一派迂想痴情渐渐的淘汰了些。”甄宝玉喜欢功名利禄,两人显然貌同神不同,志不合道不合。

其实我们可以把甄宝玉当作贾宝玉的另一面来看。贾宝玉虽然具有叛逆精神而且厌恶仕途,但他也有世俗的一面,就像这个甄宝玉。贾宝玉并没有超凡脱俗,他是个矛盾体,他想摆脱封建思想和礼教的束缚,他很讨厌那些八股文章,但是他生活在那个时代,那样的家族,很多事情做不了主,他必须得去学堂读他所唾弃的东西,也要常和他不喜欢的人交往。所以,甄宝玉也是贾宝玉,是另一面的宝玉。

宝玉很叛逆,但他的实际行动不多,常是语言上的巨人行动上的矮子,所以连他自己也认为他是个“禄橐”。对于封建社会,甄宝玉选择了臣服,融合进去,贾宝玉发现自己没有本事去改变它,但也不愿屈服,于是他 只能选择消极避世。甄宝玉的想法实际也是贾宝玉内心想法的折射,作者通过甄贾二宝玉,让他们互相对照,互为镜子,从而使真正的男一号贾宝玉的形象更加立体、更加丰满。

冰炭不投失同类

《红楼梦》里真真假假,虚虚实实,作者故意虚构甄府和贾府、甄宝玉和贾宝玉,一明一暗两条线索,既遥相呼应,又互为补充,使故事情节如梦如幻,让读者看得如醉如痴。

贾宝玉从小就知道南边甄府有个甄宝玉,且这个甄宝玉不仅长相和自己相似,性格脾气特别是他的女儿观、读书观都与自己一致,贾宝玉早把这个未曾谋面的甄宝玉当作了知己。

第一一五回,贾宝玉和甄宝玉初次相见的情景让人立即联想到宝黛初次相见。两次描写,前者是曹雪芹,后者是高鹗,作者不同,但高鹗深谙曹雪芹本意,按照他的思路和设计完成,尽管他们在文字表达上不尽相同,但却是异曲同工,主旨一样。

“黛玉一见,便吃一大惊,心下想道:‘好生奇怪,倒象在那里见过一般,何等眼熟到如此!’”“宝玉看罢,因笑道:‘这个妹妹我曾见过的。’贾母笑道:‘可又是胡说,你又何曾见过他?’宝玉笑道:‘虽然未曾见过他,然我看着面善,心里就算是旧相识,今日只作远别重逢,亦未为不可。’”这是第三回曹雪芹对宝黛初次相见给对方留下的第一印象的描写,黛玉觉得宝玉眼熟,见过一样,宝玉也觉得黛玉亲切,旧友重逢般。

这一回,甄、贾二宝玉相见时,高鹗是这样写的:“宝玉听命,穿了素服,带了兄弟侄儿出来,见了甄宝玉,竟是旧相识一般。那甄宝玉也象那里见过的,两人行了礼,然后贾环贾兰相见。”他们从未见过,但贾宝玉觉得甄宝玉像旧相识,甄宝玉也觉得贾宝玉见过一样。

如果说,贾宝玉把林黛玉看做红尘中的异性知音,他则把甄宝玉当做了红尘中的同性知己。书中写到贾宝玉看到甄宝玉异常兴奋,“以为得了知己”。失去林黛玉后,贾宝玉一直很孤独,无人再能理解他的“行为偏僻性乖张”,他希望突然而至的甄宝玉能像黛玉一样,成为自己的知音。可让贾宝玉大失所望的是,眼前的甄宝玉不是他心中原有的样子,谈起话满口都是自己厌恶的文章经济和为忠为孝,和自己的人生追求大相径庭。如今,他们二人只是形似,神早已相距十万八千里,甄宝玉变得和其他男人一样,也成了急功近利的禄蠹之辈。

了解这些,才能更好地理解为什么好好的贾宝玉见了甄宝玉后,又开始犯病发呆,且症状一天比一天厉害,渐渐“神魂失所”,后来“更糊涂了,甚至于饭食不进”,再后来,竟“人事不醒”,大夫也“不肯下药,只好预备后事”。这样的情形,贾宝玉前面出现过,那是他失去林黛玉的时候,现在,又一个被他视为知己的人——甄宝玉也“死”了,他受不了这样的打击,所以旧病复发,再度陷入人生的绝境。

大家还在听