介绍:

文章来自木空,公众号colin7985

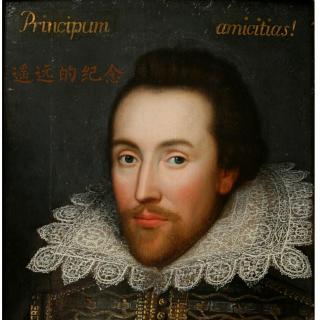

《遥远的纪念》

1564年4月23日,他出生在英国中部艾汶河畔的斯特拉福镇,父亲是个羊毛商人,希望儿子将来做一个牧师、商人或者一个有学问的绅士。400年过去了,这个“日不落”的偏远小镇,并没有人记得它拗口的名字,但所有人都记住了那个闻名遐迩的大名:威廉•莎士比亚,人们更喜欢尊称他“莎翁”。

400年有多远?那个时候的车、马、邮件都很慢,许多消息从“遥远”的地方,不急不缓地达达走来,青山绿水,草木青葱以及天光云影里的时光徘徊;那个时候的钟表还没有裹挟人们生活的节奏,固化人们的生活方式;那个时候“电与火”还没有到来,蒸腾的“水蒸气”还淘气地在云层里戏耍……而这样的一个时代,美好而糟糕,幸福而痛苦,绝美而丑陋,温情而冷酷。

400年过去了,哪怕一尊坚硬的铜雕像,也绿惹了刺绒绒的花儿,模糊了眼睛、鼻子、嘴巴,模糊了一切有关遥远记忆的过去——如果时间是一捧盐,它的世界里从来不参杂着任何水分,风干、晾晒、储存的都是“硬邦邦”的时代碾压的痕迹;倘若时间是一把刀,它的锐利胜过每一寸鲜亮壮实的肌骨,刺破、切割、分离。我不知道对于400年这个时间跨度而言,“莎翁”是不是那么一座将要铜绣的雕像?那么遥远的纪念是否还能听到“回声”?

400年我不知道是遥远还是短暂。我只知道:有时候,即使在身边的,也很容易忘记,甚至于干净彻底,因为它从来激不起心底的一丝涟漪,也就难以扣动心弦;有时候,即使尘封在历史里的,也可以铭记,因为它总会在某个安静的深夜走近你,在一个充满矛盾但又绝对重要的时刻出现。我不知道“莎翁”是不是这样一个人,也不能透过繁芜的“岔路口”来选择“单一色”;我不知道莎剧是不是都成为了经典,也不能把他的每一句话都当做至理名言来恪守?

400年过去了,飘远了的400年前的清风细雨、精雪灵霜,都坠落到坚实的泥土里,温润了那青色的小草、遒劲的老树。也许“莎翁”的思想像风像雨,都浸入到他的戏剧、十四行诗中,像是根在地下的疯狂蔓延,滋养了草木,净化了“万物心灵”。

这是一个娱乐至上的时代,娱乐盛行的语境下,还有多少人愿意走近莎翁?这是一个思想多元的社会,就连莎翁也会遭到攻击,讨论他的存在价值。然而,也正像本•琼森说的那样——“他属于所有的时代”,就像中国画中的留白,就是着小小的“思考空间”给予人们的不仅仅是兴味还有讨论。莎士比亚不也正是这样吗,从来不属于一个短暂的时代,而是关乎所有,因而在世人的讨论中变得生机盎然,变得有血有肉了。

经典就是经典,莎翁的笔下,每一个故事都在讲述丰富而深刻的“故事”,都有大浪淘沙的“沉甸甸”的触感:当听到哈姆莱特那陈词一般的“to be or not to be, that’s a problem.”,我们依旧可以深切感受到抉择时的终极两难;当我们重温“我怎能把你比作夏日?你可是更加温柔可爱”的十四行诗,我们可以感到现在语言的赤裸而匮乏,缺乏一种温情与生机。

400年过去了,我们依旧能记起《查理二世》中游子还乡时的故国眷恋,《无事生非》中情人尖酸刻薄的斗嘴,《麦克白》中主人公实现野心后体验到“明天明天又是一个明天”的绝望无奈、黄丹空虚,《如愿》中将人生妙喻为戏台的睿智,《雅典的泰门》中“万能金钱”对人性的腐蚀和对社会的危害,以及《威尼斯商人》中夏洛克对基督徒的反唇相讥,如此等等,简洁流畅的语言配合坚定有力的情感,便仿佛大通了“故事文本”与“精神心灵”的渠道,足可以让我们超越历史的藩篱来体温当时的境况,足可以让我们将过去和现在相联系,糅合一个透过“往昔岁月”解读“当下时代”的“案例”,而巧妙的是莎翁运用那精准、生动、有趣的语言将故事印在你的记忆里。

400年过去了,也许它流逝的只是时间的长度,而莎翁与他笔下的“人文”精神从来没有走远。而这一切,关于“最遥远的纪念”最好的纪念方式就是用莎翁的“故事”来讲述莎翁他自己,不管时间再远,那些经典生根的人与事情都早已生根发芽,就像生于1564年4月23日英国中部艾汶河畔斯特拉福镇的威廉•莎士比亚一样,而今年只是他逝世400周年。

大家还在听