介绍:

作品简介

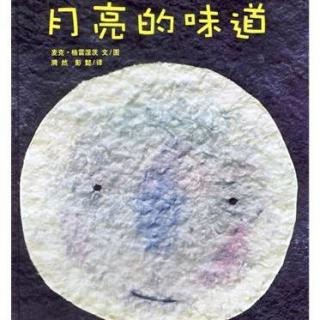

夜的故事总是充满魅力的,以夜色做背景,凹凸不平的画布、浮雕式的涂层,让人忍不住想上去触摸一把。厚重的色调,给人以心理上的依托。

动物的每一次叠加,并不是简简单单的重现。每个动物,每一次变化都用不同的方向、不同的角度在释放着他们的力量,一起向上支撑着。

夜色下的月亮是轻盈的,它在游戏着,游戏的名称也许叫“逗你玩”!直到它累了、玩够了。动物们终于尝到了月亮的滋味,尝到了辛劳的回报。吃饱了、吃累了...

最后的结局来得突兀而谐趣,充盈着童稚童真的趣味。一本不可多得的好书!

作者简介

麦克·格雷涅茨(Michael Gregniec),1955年生于波兰,在欧洲从事插图工作,于1985年赴美国。1996年以《月亮的味道》获得日本绘本奖,现居日本专门进行绘本创作。他曾发表过《为什么伤心/你在哪儿》、《小卡车,我等你》、《泰迪熊》、《阳光闪闪》、《彩虹色的花》、《神奇的围巾》(阿万纪美子文)等多部作品。

小安推荐

月亮,好吃吗?/[文] 彭懿

即使是在童趣这个词被用得泛滥成灾的今天(几乎所有关于童书的书评里,都会毫不犹豫地用到这个词),我们还是要慎之又慎地说,《月亮的味道》是一本真正充满了童趣的书。

幼儿喜欢它,理由之一是——

这是一本关于吃的书。对于一个还在妈妈怀抱里咿呀学语的幼儿来说,吃,恐怕是他或她最感兴趣的事了。香蕉,吃过。苹果,吃过。纸……吃过。妈妈的手指……也吃过。可是,夜晚高高地挂在天上的月亮,却没有吃过。月亮是什么味道呢?圆圆的、黄黄的月亮,是像饼干一样脆脆香香的,还是像橘子一样甜甜酸酸的呢?一个幼儿冒出这样的念头来,实在是再自然不过了,从吮吸妈妈的乳汁开始,孩子们不就是从吃来接触和认识我们身边的这个世界的吗?

波兰画家麦克·格雷涅茨笔下的这个大月亮,画的也确实是“好吃”,想不让幼儿流口水都难。你看,它薄薄脆脆的,像不像薯片?像不像那种咬在嘴里咔吧咔吧直响的薄脆饼?难怪开头一上来那个跨页的大画面上,会有那么多的动物的眼睛在黑夜里觊觎着月亮。你听到它们在说什么了吗:“月亮,是什么味道呢?是甜的,还是咸的呢?真想尝一小口啊!”哈,我们仿佛已经听到它们咽口水的声音了!到后来,当故事里的小老鼠“咔嚓”一声咬下一小片月亮时,不止是故事之外的幼儿,相信我们每一个大人的心中,也都会响起脆脆的一声:“咔嚓!”为了追求这种薄薄脆脆、谁看了谁都禁不住想摸一把、咬一口的质感,画家特意选用了一种凹凸不平的画纸来画月亮。看来,画家的目的是达到了。

幼儿喜欢它,理由之二是——

这是一本关于玩,也就是游戏的书。除了吃,幼儿醒着的时候,另外一件头等大事就是玩了,就是游戏了。

这本书太好玩了。首先,为了够到月亮,动物们一个叠一个,搭起了天梯。这天梯可真够险的了,为什么这么说呢?因为被踩在最下面的,不是大象,而是一只小小的乌龟。乌龟不会被压瘪吗?不会。你看,一页一页地翻过去了,天梯不但没有倒,反而愈竖愈高了!乌龟叫来大象、大象叫来长颈鹿、长颈鹿叫来斑马……这唤来一个个伙伴加入游戏的场面,也会让幼儿们倍感亲切。不过,要说这个故事最最能让幼儿开心的地方,还是在结尾,当那只长着一对粉红色大耳朵的小老鼠爬上天梯时,谁也没有看好它,可偏偏是它破坏了游戏的规则,出其不意地一口咬下了一片月亮(可是我们能忍心责怪它吗?)。不要说小读者了,就连月亮都惊愕了,不不,还不是惊愕,是快要哭出来了。你看月亮的表情,嘴角本来是弯成一个“︶”,这下却弯成了一个“︵”。

尝到了月亮的味道,动物们一个挤着一个心满意足地睡着了。这时候的月亮变成了一牙弯月,画面的颜色也充满了温暖的色调。本来,故事到这里就可以结束了,可是,作者不干,突然又甩出这样一句话来:一条小鱼看着这一切,怎么也闹不明白:“为什么它们要那么费力,到高高的天上去摘月亮?这不是还有一个嘛,喏,就在水里,在我旁边呀。”

水里的月亮能吃吗?

大家还在听