介绍:

今晚,我们来聊一聊 离别

从小到大,我们都不断地在迎接和离别中无止境地循环。

所有人都经历过离别,小学分了班级和同桌分开,升上了初中,好不容易遇见了新的朋友,又升上了高中分开,经历过一段无人问津,只认识宿舍门前那颗无花果树的日子之后,又有了朋友,可到了大学,还是要分开。

或许提到离别,每个人脑海里第一个浮现出来的场景都不一样,可能是亲人离去,无数个辗转难眠的夜晚和泪水,是因为各种意外而失去的猫咪,可能是异地恋离别的车站,伴随着汽笛声逐渐模糊的双眼,逐渐跑不动的双腿。。也可能是朱自清笔下那一袋朱红的橘子,肥胖的父亲搁置生计执意要送别的蹒跚背影。

一生中,会有无数次离别,有时候甚至背个书包去上课,都会跟爸妈是一种离别,所以,离别也在很多时候变成一种麻木的东西。你都还没有意识到,离别,就已经结束了。

小时候我们都做过看图说话的题目,那样一张简单的图片,不同的小朋友却会写出不同的故事。等到试卷发下来以后,语文老师会在黑板上写下图片的中心思想,会告诉我们一个趋向于标准的答案。

可是人生哪有标准答案呢。我常常痴迷在电影中,体会人生百态。同一份离别的情愫,在不同的人身上,会有一百,一千,一万种表达形式。同一个场景,不同的人也有可能产生完全相悖的极端的观影感受,小朋友们看麦兜的故事哈哈大笑,大人们却常常看着看着眼泪就流下来了。很多时候这些情绪其实是我们自己赋予那些主人公的,人生,或许就是没有标准答案的看图说话吧。

在电影里,常常会有令人落泪的离别片段。不知道你有没有看过《玛丽和马克思》,这是一部角色形态古怪笨拙,色调灰暗的黏土动画,但只要我一想起这部电影,那份感动就会一下子涌上心头。

1976年,澳大利亚的八岁小女孩玛丽写了一封信给美国一个四十四岁的老头马克思。问他美国小孩是从哪儿来的。孤独的玛丽没有朋友,而恰好患有孤独症和肥胖症的马克思也没有朋友。于是从1976年到1994年,两个同样孤独的灵魂通过书信往来,跨越南北半球,维持了一段将近二十年的亲密友谊。

无法辨别表情的马克思总是随身带着一本注释着各种表情含义的小画册,努力在渴望与他人交流却同时恐惧交流中挣扎,玛丽也在长大的路上面临过酗酒,自杀。他们一直相互搀扶,这二十年来,他们也有过误解,冷战,甚至一度憎恨。最终和好如初。

在快节奏的现代,对于友情的建立走向两种极端:今天可以和一个陌生人通过交换微信、关注微博等方式迅速建立联系,明天也可以删除他的联系方式,发誓老死不相往来后又回到自己的生活。

我们已经很难遇到彼此交心的朋友,也曾羡慕高山流水般的知音知己,但是想了想:“朋友什么的,太麻烦了。”还是算了。

也许人,生而孤独

马克思在信中说,每个人的生命就像很长的人行道,有的很平整,还有的像我一样,有裂缝,香蕉皮和烟头。你的人行道像我一样,但大概没有这么多裂缝,希望有一天,我们的人行道会相交,可以分享同一罐甜炼乳。

你是我最好的朋友,你是我,唯一的朋友。

玛丽的爸爸是一个沉默寡言的流水线工人,妈妈是一个冷漠的酗酒女人,从小到大,玛丽不知道被爱是什么感觉,因为额头上一块被嘲笑是屎一样的胎记而自卑,内心极度缺乏安全感。她时常在想,为什么妈妈说我是个意外呢?她不明白,为什么一个人会是一个意外呢

外公说,小孩子都是爸爸的啤酒杯里爬出来的,也许是暗示,玛丽是爸爸妈妈酒后乱性的结果,但小小的玛丽,当时还想不明白。所以她才会寄出那封信。

患有孤独症的马克思,在玛丽的人生路上扮演了不可或缺的角色,虽然因为他的病,常常会在收到玛丽的信之后压力过大而崩溃,有一次还因此住了八个月医院。但是马克思认定了玛丽是他的朋友,所以即使被成年后的玛丽写成研究孤独症的案例出书,自我认知里的性格被当成病症来分析,在非常气恼,一度想要放弃这个朋友之后,还是选择了原谅她。

电影有一个令我很触动的点,作为正常人的玛丽总是将自己锁在别人的看法之中,自卑,怯懦,自我怀疑。而世俗观念里不正常的马克思却能接受自己的缺点,向自己认定的人敞开心扉,不会轻易因为别人的看法而否定自己的价值。在他看来,不合逻辑的不是自己,而是这个世界。

这样一个,几乎从没爱过别人,也几乎没有被爱过的人,用了将近二十年的时间,去教会另一个人,一件自己用了一辈子才学会的事情——如何去爱自己。

马克思在原谅玛丽的信件中写道,我原谅你,是因为你不是完美的,人无完人,你有缺点,我也是如此。

我年轻的时候,想成为所有的人,除了我自己。我们没有办法选择缺点,它是我们的一部分,我们必须接受。庆幸的是,我们可以选择自己的朋友,我很荣幸,我选择了你。

玛丽重新找回了生活的勇气,她带着儿子,跨越了南北半球的距离,去见她二十年未曾谋面的老朋友。推开马克思公寓门的那一刻,她看到马克思安详地仰着脸,露出了表情册上那个他为玛丽准备好的标准微笑,已经离开了人世。

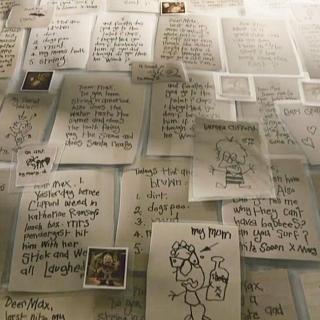

墙上,贴满了玛丽八岁以来,给马克思邮寄的所有信件和画,它们平平整整,密密麻麻地,贴满了整面墙。旁边的柜子上还有她曾经寄出的那瓶眼泪。

此时无声却有声,玛丽坐在已经死去的马克思身边,眼泪和笑容交织在她的脸上。

早操

龙应台曾经说,所谓父母子女一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影告诉你:不必追。

这段话,其实又何尝不适用与生命中所有各种各样的离别呢。假如他注定要离开,那我们 就注定 是追不上的。

但尽管如此,当他要离开的时候,我们还是会用尽全身的力气,去追逐,即使只能踩住他最后留下的影子。

希望天堂里没有肥胖症困扰马克思,希望他继续做一个欣赏自我的孤独症患者。马克思实现了人生的三大目标,有吃不完的巧克力,最爱的动画片的全套玩偶,拥有一个真正的朋友,他在等待玛丽的欢喜期待中幸福地死去。而玛丽会带着马克思二十年里教会她的道理,骄傲而洒脱地继续生活。

未曾说出口的告别,也许是最好的告别,玛丽那些未能当面道出的感激,那份彼此视为生命的友谊,相信,马克思一定知道。

大家还在听