介绍:

感谢收听,期待你对本期节目的评论留言哦~

雪夫,15岁参军,20岁退伍。曾任《四川文学》美术编辑,现任《百坡》文学编委、执行编辑和美术编辑。中国散文学会会员、眉山市散文学会理事。发表有诗歌、散文、文艺评论、书画、摄影、平面设计等作品若干。著有个人书法集。作品散见于《星星》诗刊、《美文》《四川文学》《四川日报》《海南日报》《镜像的妖娆》《咔嚓·民间影像》等报刊及选本选集。有散文作品获第二届四川散文奖、第二届三苏文艺奖文学类一等奖。

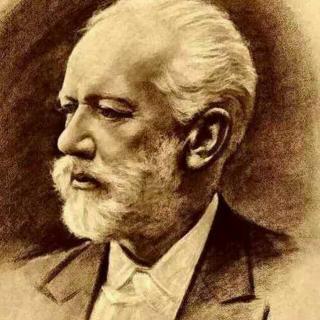

说说老柴

作者: 雪夫 朗诵: 海之魂

我是说柴可夫斯基。不少古典音乐爱好者都这样称呼他,像叫一个身边的人。

我是后来叫他老柴的。之前,也就是祖国大地到处放映《列宁在1918》的时候,我还没有长大,电影里俄罗斯芭蕾舞女演员明晃晃白花花的大腿,对我来说还缺乏某种特别的意义。当然,长大以后知道了那些舞蹈的片断缘自他的《天鹅湖》,就买了全本,有CD,也有VCD,熟悉的旋律和场景让我重新回到少年。

的确是老柴,认识很久了,像老朋友——见面问好,握手,或者拥抱,顺便拍拍对方肩膀。既然是老朋友,其作品理应尽量搜罗,仔细聆听。该好生感谢互联网,上网以来,找老柴不必跑腿,一搜一大摞;或者直接寻个古典音乐论坛,随便注册一个ID,翻箱倒柜。运气好的话,链接有效,喜孜孜赶紧下载,那些看不见的音符便乖乖地钻入硬盘。听过的也不是全都记得住,眼下能够想起的是这样一些:交响曲六部、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》《意大利随想曲》《C大调弦乐小夜曲》;一些乐队与独奏乐器,如《洛可可主题变奏曲》、三首钢琴协奏曲等。但我想说《第六交响曲》。

老柴的兄弟莫杰斯特为这部作品起了标题:悲怆。无论是作品本身还是老柴本人,都当得起这两个字。这是他的三部悲剧性交响曲的最后一部,也是最重要的一部,是代表作。下面的单词可以让人对这部作品有一个粗略的概念——苦难、反抗、生活、幸福、爱情、绝望、死亡——如同人的一生。

乐曲分为四个乐章。开始的主题低沉而晦暗,大管在低音区缓慢引导,低音提琴伴随左右,黑夜漫无边际。不知不觉远方似乎有一点光亮,明明灭灭。心跳动起来,三分期待,七分不安。然后是第二主题,跟第一主题形成对比,也是发展。尽管夜还在延续,但紧张的面部表情有了一些舒缓,似乎闻到家的味道,炊烟的味道,更多的是母亲身上的味道,甚至有乳汁的芬芳,来自童年的记忆。不过,这一切仅仅是好梦一场,一闪即逝,苦难依然横亘在眼前,拂之不去。又于心不甘,起而抗争。频繁的抗争带来更多的叹息。

第二和第三乐章都是悲剧性主题的反衬,明亮的光线晃得人睁不开眼睛。圆舞曲轻柔、欢快,舞会高潮迭起,看不清人面,只有飞旋的舞步,整个世界都在不停旋转。可是内心的痛苦除了自己,别人无法知道。知道了也没有用。我想起曾鸣的诗句:“水被我薄薄地涂开/盖住了今晚最后的激情/现在我退到舞池边缘/面对自己留下的脚印/却迟迟不敢下手。”这是诗人笔下的清洁工。而《悲怆》中的这个人,也许就是作者自己,在舞曲终了,人们陆续散去之后,依然独自徘徊在舞池中。他的影子比夜黑,比灯光更长。

诙谐的第三乐章显然有中国古典诗歌的意味,“启”、“承”,而后“转”,转为进行曲,疾速、澎湃,万般色彩交相呈现,但却是对整个悲剧性主题的一种强化,是回光返照。

真的绝望了,在第四乐章,绝望始终占了上风。黑夜的脸越来越黑,越张越大,一个疲惫不堪的旅人带着满身创伤渐渐被黑夜覆盖。他呼出的最后一声叹息,消失在风中。

《第六交响曲》完成于1893年10月,当月28日在圣彼得堡首次公演,九天后,柴可夫斯基如他作品所描述的那样,永远闭上了眼睛。

关于老柴的死,有一种版本:那天午饭时,他饮用了一杯未煮沸的水。那阵子流行霍乱,而他偏偏染了此病。

关于他的生活与爱情,我们只需记住两个女人的名字。一个是安托尼娜·伊凡诺夫娜·米留科娃,一个是娜杰日达·冯·梅克夫人。前者是他的妻子。他们的婚姻一开始就不幸,确切的说法是他有同性恋倾向,曾在绝望中企图自杀;后者始终没有与他谋面,在相当长的一段时期内,资助他的创作后来又断了资助。

有人说《第六交响曲》具有哲学深度,以非凡的音乐形象表现了人类共有的悲怆情绪。我以为是,但不常听。而每听一次,眼框总会不由自主的发热。

面对老柴,面对这样一部作品,我无法平静。

大家还在听