介绍:

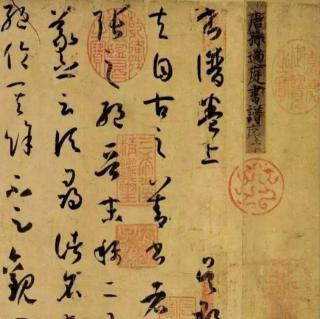

书谱

孙过庭

夫自古之善书者,汉魏有钟张之绝,晋末称二王之妙。王羲之云:“顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其馀不足观。”可谓钟张云没,而羲献继之。又云:“吾书比之钟张,钟当抗行,或谓过之。张草犹当雁行。然张精熟,池水尽墨,假令寡人耽之若此,未必谢之。”此乃推张迈钟之意也。考其专擅,虽未果于前规;摭以兼通,故无惭于即事。

今译:古来善于书法的,汉魏时有钟、张的绝艺,晋末则二王并称精妙。王羲之云:“我近来研究各位名家的书迹,钟繇、张芝确实超绝群伦,其余的,都不值得观赏。”可以说自钟、张死后,只有王氏父子才能继承他们。(王羲之)又说:“我的书法与钟繇、张芝比较:跟钟可以相抗,或许可以超过他。张芝的草书,和我不相上下,但张芝精熟,临池学书,弄到池水浑是墨黑,假如我对书法用功到这个地步,未必不如他。”这是他推许张芝、又自以为超越钟繇的意思。

从王氏父子的专长观察,虽未尽贯彻前人的规范,但从兼采会通达这一点来看,是无愧于书法艺术的。

评者云:“彼之四贤,古今特绝;而今不逮古,古质而今妍。”夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓“文质彬彬。然后君子。”何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎!又云:“子敬之不及逸少,犹逸少之不及钟张。”意者以为评得其纲纪,而未详其始卒也。且元常专工于隶书,伯英尤精于草体,彼之二美,而逸少兼之。拟草则馀真,比真则长草,虽专工小劣,而博涉多优;总其终始,匪无乖互。

今译:评论者说:“他们四位大书家,可称古今独绝;但今人(二王)不及古人(钟、张):古人质朴,而今人妍美。”质朴因时代而变化,文采随时尚而转移。虽然书契的创作,正是为了记录语言;(但由于时代崇尚不同,)书风也由醇厚变为浮薄,由质朴变为华采,沿旧推新,那是事物发展的常态。书法可贵在能学古而不违背时代,趁今又不与弊俗混同,所谓“文采和朴实配合适宜,才是君子的风度。”何必专守古人,弃精美的宫室而穴居野处,舍珍贵的宝车而乘原始的笨车呢!(评论者)又说:“王献之不及王羲之,就好象王羲之不及钟繇、张芝一样。”我以为这种批评只得到它的大体要点,但没有说明它的始末原由。

钟繇专长于楷书,张芝尤其精于草体;他俩的长处,王羲之都兼而有之。比张芝的草书,他多一样真书的长处;比钟繇的楷书,又多一样草书的擅长。虽然从专精这一点上说王羲之比他们差点,但他能多方涉猎,集取众长。从总的来看,彼此互有短长。

谢安素善尺牍,而轻子敬之书。子敬尝作佳书与之,谓必存录,安辄题后答之,甚以为恨。安尝问敬:“卿书何如右军?”答云:“故当胜。”安云:“物论殊不尔。”子敬又答:“时人那得知!”敬虽权以此辞折安所鉴,自称胜父,不亦过乎!且立身扬名,事资尊显,胜母之里,曾参不入。以子敬之豪翰,绍右军之笔札,虽复粗传楷则,实恐未克箕裘。况乃假托神仙,耻崇家范,以斯成学,孰愈面墙!后羲之往都,临行题壁。子敬密拭除之,辄书易其处,私为不恶。羲之还,见乃叹曰:“吾去时真大醉也!”敬乃内惭。是知逸少之比钟张,则专博斯别;子敬之不及逸少,无或疑焉。

今译:谢安素来擅长“尺牍书”,瞧不起王献之的书法。献之曾精心书写一信给他,以为一定会得到谢安的赏识而把它收藏起来,不料谢安即在信的后面写上了答复送还他,献之深以为恨。

谢安曾经问过王献之:“你的书法跟你的父亲比较怎样?”答道:“当然比他好!”谢安说:“舆论却不是这样啊!”献之又回答说:“一般人哪里懂得呢!”献之虽然勉强以这样的回答,来反驳谢安的看法,然而自称胜过他的父亲,这不是太过分了吗!

况且,(做儿子的)应该立身行道,把名声传到后代,使父母的名誉也随之显耀起来。当年曾参经过“胜母里”,因憎恶这个名称,所以不肯进去。而献之的笔法,是承传羲之的书法的,虽然大略学到了规模法则,其实恐怕还未能全部继承下来呢!

何况以假托神仙传授为辞,而耻于推崇家学,用这样的态度来研究书法,又比面墙而观(不而不学,如面向墙而无所睹见)好得上多少呢!

后来羲之到京城去,临行时曾在壁上题字。献之偷偷把它擦掉,在原来的地方另行改字,并自以为写得很不错。羲之回来后看到了,感叹地说:“我去的时候,真是醉得厉害啊!”献之听了,内心才感到惭愧。

由此可知,王羲之比起钟繇、张芝,那只有专精与博习的区别;而献之比不上羲之,这是无可置疑的。

大家还在听