介绍:

走过繁华都市,徜徉古镇街头,穿越自然奇景,漫步林荫小路,你想怎么玩,走东街串西巷,尝尽异域小吃,游遍名胜古迹。

生活不止眼前的苟且,还有诗和远方的田野。

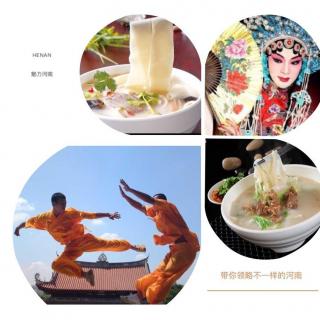

今天,请跟随我,走近河南。

长歌游宝地,徙倚对珠林。

雁塔风霜古,龙池岁月深。

绀园澄夕霁,碧殿下秋阴。

归路烟霞晚,山蝉处处吟。

古代诗人的风流才情,曾浸染着我们的孩童时光,古诗中的山水大观,几乎占据了那时我们对整个世界的想象。如今,那些诗人的脚步已经渐行渐远,他们走过的道路却成了我们心中最美的风景……这首诗是来自初唐时期的诗人沈佺期所写的游少林寺,诗人踏着歌声来到这所佛门宝地,仔细地观赏了寺内清幽秀美的园林景色。

一个闲暇的周末,结束了一周繁忙的工作,突然想出去走走,便约上三五好友,决定去就近的登封爬爬嵩山看看少林寺,驾驶几十公里,我们终于从郑州赶到了嵩山脚下,当时正在下雨,所以我们看到了难得的美景云海,一层层飘渺的雾笼罩着那连绵起伏的嵩山,使得我向往的嵩山披上了更加神秘的色彩。望着近在眼前的嵩山和即将进入的少林,心中的喜悦不由而生。

细细看去,山门外不仅建有壮观的“嵩山少林”石牌坊,少林武僧习武的雕像及园林,以及在一造型独特的大石上刻有“少林文化,人类遗产”八个大字,更增添了少林寺的内涵。

怀着急切心情,想领略少林面貌的我们,踱步来到了寺内,虽已时过千年,少林寺内依然殿宇重叠、威峨壮观。我们又来到塔林,那是历代得道高僧圆寂后埋葬骨灰的地方。根据各僧人生前收的徒弟的多少及财富的多少,分别葬入一、三、五、七不同等级的塔中。塔林分公塔和私塔,前面主要是一个人单独享有的私塔,后面是共同享有的公塔。我还看到目前塔林中历史最悠久的唐塔,它只有一层高,已经破旧不堪,四周用棍子撑着,生怕倒了…

因今天还要赶回郑州,只得告别塔林,匆匆赶去《少林武术馆》,以了却亲自目睹少林功夫的心愿,排了半个小时的队终于如愿以偿。我们来到了武术表演台,只见舞台上和尚们在表演精湛的武功,一会是拳术、一会是棍术、一会是枪术、一会是刀术、一会又是剑术;一会空中翻转,一会海底捞月,看的我眼花缭乱,目不暇接 ,我与同行的好友都赞叹不已,少林武术不仅能健体防身,更具有中华武术之精华 。

领略了少林功夫的博大精深之后,我们便准备驱车赶回郑州,路过登封的一个小公园,熟悉的豫剧唱腔穿过摇下的车窗传了进来 ,便扭头望了一眼,三三两两的老头老太太正在一板一眼的表演着豫剧,周围围满了听众,甚至还有几个五六岁的小孩儿有模有样的照着学,样子可爱极了,(播放豫剧)

听爷爷奶奶讲,很久以前,因为黄河总是发水、泛滥,给人们带来灾难,生活当然是贫困交加,背景离乡逃难的人络绎不绝……为了释放生活中的压抑,豫剧就这样应运而生了,如果你认真细听听豫剧的唱腔,就会发现它是悲壮的,唱腔里面蕴涵着悲痛,可以说它是悲的歌。因为它最初是在死人或者乞求上天保佑的时候唱的,抒发自己压抑的情感,寻觅人生的出路……

在河南的豫剧中,最为突出的演员有:常香玉、小香玉、王润枝、马双枝……在众多豫剧剧目中,《朝阳沟》算得上家喻户晓。我奶奶能全部唱下来,一字不差。我就问奶奶怎么唱得那么有板有眼。奶奶说:“以前农村看一次表演非常难得,不像现在,想什么时候看,就什么时候看。有时候,为了看一场戏,跑七八里地去看。因为看的次数少,所以大部分时间都来模仿演员的动作、神态、语言了。”是啊,豫剧在漫长的生存中伴着人们度过了年年岁岁,春夏秋冬,人们高兴的时候唱它,悲哀的时候也歌它。成了生活中离不开,割舍不掉的东西了。古老的中原大地,豫剧是活人的养分,是父老乡亲的精气神儿。

转悠了这么久,实在是有点累了,就在车上打了个盹,醒来的时候已经到了郑州,朋友笑我睡着的时候说梦话吵着要吃东西,我羞得连说没有,可胃是诚实的,我的胃,它饿了。

我们决定去常去的烩面馆解决一下温饱问题,便继续驾车往目的地赶去,人在饿的时候,肚子是经不起等待的,就在我实在饿得不行的时候,终于到了常去的那家烩面馆, 匆匆点了餐,便开始了等待,这家店生意一直不错,还不到饭点,人已经快坐满了,老人孩子,情侣夫妻,周末放假的学生,有像我一样四处打望的,有托着腮发呆的,毫无疑问,他们跟我一样在等那碗热气腾腾的烩面,看着四周的人出神,我也托着腮陷入思考,想自己为什么吃不够这碗面呢, 烩面是河南特色美食,有着悠久的历史。它是一种传统风味小吃,以味道鲜美,经济实惠,享誉中原,遍及全国。洛阳的水席、开封的包子、郑州的烩面,是河南齐名的三大小吃。

每天中午、晚上,街上大大小小的面馆都会开张,而我,经常会只身一人坐到烩面馆,要上一碗香气四溢的烩面。当烩面上来的时候,接过面,拿起筷子,把面拌匀了,“呼呼啦啦”的吃起来,丝毫不顾及自己是一个女孩子,不一会儿,一碗烩面被吃得干干净净。

烩面的味道好不好,取决于它的汤、面和辅料,汤用上等嫩羊肉、羊骨一起煮五个小时以上,先用大火猛滚再用小火煲,骨头油都熬出来了,煲出来的汤白白亮亮,犹如牛乳一样,所以又有人叫白汤。

面则是用优质高筋白面粉,兑以温开水和成很软的面团,反复揉搓,使其筋韧,放置一段时间,再擀成四指宽,二十公分长的面片,外边抹上植物油,一片片码好,用塑料纸覆上备用,等要吃的时候,就把它拉成面条,这样吃起来才会有口感。

辅料以海带丝、豆腐丝、粉条、香菜等,上桌时再外带香菜、辣椒油、糖蒜等小菜。一碗香喷喷的烩面就是这样做出来的。

也许我会那么喜欢烩面的原因,是因为我生在北方,身上带有北方女子与生俱来的豪爽,而烩面这种粗狂却又不失美味的面食正合我的口味吧。

朋友推醒了发愣的我,最爱的烩面已经冒着香气被端了过来,饥肠辘辘的我赶紧吞了吞口水准备开吃。

手擀面

北方人酷爱面食,除了烩面,手擀面在北方的餐桌上也属于家常便饭,小时候吃的面条都是奶奶亲手擀的,浓浓的面汤包裹着根根筋道的面条,好吃得几乎连舌头都吞掉。如今超市里方便食品区的货架上琳琅满目都是工业生产的挂面和方便面,果腹之余,却更加怀念奶奶手擀面的味道,

记得那时每每放完学回家,便在木桌上写作业,以前家里不是特别富裕,妈妈和爸爸为了谋生外出打工,留我跟弟弟在老家跟爷爷奶奶一起生活,一般情况下,我和弟弟在桌边写作业,奶奶则在一旁用擀面杖做手擀面,不要以为很简单,这个是很费力和费时的工程,第一道工序和面,需要适量的水和适量的面充分搅拌,揉成一撮面坨,放上一段时间,然后用擀面杖开始用力地擀,把它擀成薄薄一层,这力度足以让桌子震动,我和弟弟便停下手里的笔,静静地等着奶奶擀完面条再做作业。到而今,奶奶已经不在了,如果舌头有记忆的话,那奶奶做的手擀面的味道便定格在了舌尖的记忆深处,还记得那时的夏日午后,奶奶弯着腰,满头银丝利利索索的拢在耳后,手里握着锅铲把葱花爆香,添水滚开,下面,盖上锅盖,大火烧开,不一会香气四溢,掀开锅盖,滴几滴香油,这便是大多数河南人的童年味道了。

大家还在听