介绍:

大家好!我是竹子。如何才能使自己具有普世的智慧,这是一个渐进的过程,在广泛的阅读和倾听中你会从许多不同的知识领域获取很多有价值的东西,文化的或者情感的。让我们在阅读和倾听中,一起变得成熟并获得成长吧。

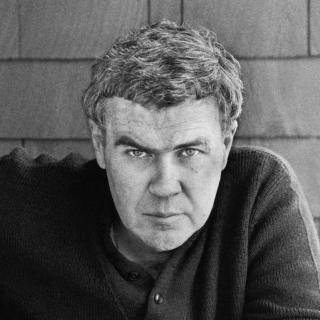

今天,我继续给大家朗读雷蒙德卡弗的火的第三个部分,也是最后一个部分。如果你收听了前两个部分,你就知道了生活有时对某些人来说是沉重的、艰辛的,随时可能会失去什么的。在卡佛的“火”这篇文章中有一个细节,就是那只随时可能会被别人从屁股底下抽走的椅子,那是一种象征、一种没有安全感的生活对人的神经的一种侵蚀。

我不知道大家在收听这篇文章时有没有疼痛感?只有当他人的疼痛成为我们自己的疼痛时,我们才会真正领悟到什么是人生。

火(3)

作者:雷蒙德卡弗

我要谈谈另外两个对我的人生有过影响的人,其中之一是约翰•加德纳,我1958年秋天在奇科州立大学所报的初级小说写作课程是他教的。当时,我和我妻子,还有两个孩子刚从华盛顿州的雅基马搬到加利福尼亚州的派拉代斯,位于奇科市外十英里的丘陵地带。有人答应过我们有廉租房可以住,当然,我们觉得搬到加利福尼亚是件冒险事。(当时还有之后很长一段时间,我们总是乐于冒险。)当然,我得工作以养家糊口,但是也打算报名上大学,当一个非全日制学生。

加德纳当时刚从爱荷华大学毕业,获得了博士学位,我还知道他写了几部未出版的长篇小说和一些短篇小说。之前,我从来不认识有谁写长篇小说(无论发表与否)。第一天上课,他让我们去外面坐在草坪上,我记得我们有六个人。他走了一圈,问我们喜欢读哪位作家的作品。我不记得我们提到了什么名字,但肯定不是正确的名字。他宣布他认为我们中间谁都不具备成为真正作家的素质——在他看来,我们中间没一个拥有所需的火①。他说他要尽他所能帮助我们,但显然他也没指望会有多大效果,可是这也意味着我们即将启程,我们最好抓紧自己的帽子。

我记得在另外一次全班上课时,他说他除了对其嗤之以鼻,不准备提到任何一份销量大的杂志。他抱来了一摞“小”杂志——文学季刊——他让我们读里面的作品。他告诉我们全国最好的小说和所有诗歌就发表在那些杂志上面,他说除了教我们怎样写作,也要告诉我们读哪些作家的作品。他傲慢得令人惊讶。他给了我们一份他觉得有价值的小杂志的名单,并且跟我们过了一遍这份名单,对每份小杂志都简单地谈了谈。当然,我们谁都没听说过那些杂志,我是头一次知道有那些杂志。我记得这次——但也许是在一次讨论会上——他说作家除了是天生的,也有后天造就的。(真的吗?天哪,到现在我还不知道。我想每个教创作并且认真对待自己工作的作家都多少相信这一点。)音乐家、作曲家、视觉艺术家都有学徒期——干吗作家没有?我当时容易受到影响,我想现在还是,可是他当时所说和所做的一切,都给我留下了极其深刻的印象。他挑选了我早期文学习作的一个短篇,跟我从头到尾讨论了一遍。我记得他非常耐心,想让我明白他努力教给我的,跟我说了一遍又一遍挑选正确用词来表达想要表达的意思,这一点有多么重要。杜绝含糊其辞,抛弃烟色玻璃式文字。他也一再跟我强调使用(我不知道除了这样又能怎么说)普通语言,即日常讲话的语言,我们互相讲话时所用语言的重要性。

最近我们在纽约州的伊萨卡一起吃了顿饭,当时我提醒他我们在他的办公室有过的几次谈话,他回答说他跟我所谈的一切大概都错了。他说:“我在很多事情上都改变了看法。”

我只知道他给我的建议,正是当时的我所需要的。他是位出色的老师,在我人生的那一阶段,对我是件极好的事,也就是会有人足够认真地对待我,坐下来跟我一起过一遍我的稿子。我当时就知道我正在经历一件具有关键意义的事,一件要紧的事,他帮助我认识到特别重要的,是要精确地说出想说的话,其他一概不要,也不使用“文学性”词语或者“伪诗意”语言。他曾努力跟我解释例如“地面”和“大地”这两个词,地面就是地面,他会说,它意味着地面,灰尘,那种东西,可是如果你说“大地”,那就不一样了,那个词有衍生含义。他教我在写作中利用矛盾。他帮助我看到怎样说出想说的话,同时还要用词最少。他让我看到在一篇短篇小说中,绝对是一切都重要,逗号和句号标在哪里并非无关紧要。因为这样那样的原因——因为他把办公室钥匙给我,好让我周末有地方写作,因为他包容我的急躁和总体上的瞎胡闹,我会永远感激他。他对我产生了影响。

过了十年,我还活着,还跟我的两个孩子住在一起,偶尔还会写个短篇或者一首诗。我把偶尔写的短篇之一寄给了《君子》杂志,这样做,是希望暂时能忘掉它。可是这个短篇给退回来了,还附上戈登•利什(当时是这份杂志的小说编辑)所写的一封信,说他要退回这个短篇,他没有因为退稿而致歉,没说是“不情愿”地退稿,只是退回来。但是他要求看看别的,我就马上把手头的全寄过去了,他只是同样快地全退回来了,可是在我寄给他的作品之外,他再次附了一封友好的信。那时——70年代初——我和全家人住在帕洛阿尔托市。我当时三十出头,有了平生第一份白领工作——在一家教科书出版社当编辑。我们住的房子后面有间旧车库,以前的租户把里面布置成了娱乐室,每天晚饭后我能去都会去那间车库,努力写点东西。如果我什么都写不出来——经常是这样——我会只是独自在里面坐一会儿,庆幸可以远离房子里似乎永不消停的吵闹。我当时在写一个名为《邻居》的短篇,最后我完成了这个短篇,寄给了利什。回信几乎马上就来了,他跟我说他有多么喜欢这篇,说他把题目中的定冠词去掉了,说他在建议杂志购买这个短篇。这个短篇给买下了,也登出来了,当时在我眼里,一切将会不一样。很快,《君子》杂志又买了一篇,然后又是一篇,就这样继续下去。这段期间,詹姆斯•迪基成了这份杂志的诗歌编辑,他开始发表我投去的诗。从某种意义上说,那时似乎一切都前所未有地顺利。可是我的两个孩子就像我此时能听到的赛马场观众那样,在扯着嗓子叫,他们在把我活吃了。我的生活很快改变了方向,一个急转弯,然后一动不动地停在一条铁路侧线上。我哪里都不能去,后退不了,前进不得。在此期间,利什收集了我的一些短篇交给麦格劳—希尔公司,这家公司出版了这些短篇。我暂时还停在侧线上,哪里都不能去。如果一度有火燃烧过,那时则是熄灭了。

影响。约翰•加德纳和戈登•利什。他们对我的影响不可抹杀。然而还是得数我的两个孩子,他们对我的影响是主要的,他们是我的生活和写作最主要的推动者和塑造者。如你所见,我现在仍然受到他们的影响,不过相对而言,现在的天气晴朗些了,而沉默是对的。

大家还在听