介绍:

通过上一讲我们也知道,南朝的建立者是有军权的低等士族,那么,南朝的政权和军权的重合度,就比东晋要强。

但是皇帝们的正统性有问题,不能令人信服。虽然司马家的正统性虽然也不怎么样,但好歹已经统治了一百好几十年了,人们已经习惯成自然。

南朝的这些新皇帝们,刚刚上台,人们可还没有习惯成自然呢,再加上他们的出身又不够高,又引得无数野心家跃跃欲试。

对南朝皇帝来说,他们还面临着意识形态上的问题。随着北朝逐渐稳定下来,南朝在武力上越来越不是北朝的对手,南朝就只能通过坚持儒家理念来强化自己的正朔地位,说我才是中原正统,占据北方的不过是蛮夷。

可问题是,南朝皇帝们自己也不过是篡位上来的,越坚持儒家的理念,就越放大了自己正统性的缺失。

这是个两难困境,皇上们非常难办。如果皇上们手上掌握着很多资源,能碾压任何野心家,那么他们也不会害怕。问题是,坞堡经济还是主要的经济形式,资源都掌握在豪族手里,皇帝家里还是没什么余粮。

结果,南朝始终处在严重的不稳定当中,皇位乃至朝代都像跑马灯似地变换着。

这段历史非常糟心。不过,如果我们换个视角再来看看东晋和南朝,却能发现一个新的历史价值出来。

江南土地的开发

今天我们一说到中国的人口稠密、经济发达的地方,那第一反应肯定就是江南,以及岭南。

但是在宋朝以前的历史上,江南人口一直是远远比中原地区要稀疏的,岭南就更不用说了。人口稀少,无力进行开发,经济上自然就不值一提了。

汉武帝曾经出兵攻灭江南和福建一带的土著政权,但是打赢了之后就把当地人口迁徙到了江淮之间,放弃了新征服的土地,可见汉朝时的江南、岭南是多么的无足轻重。

这是因为,中原地区的黄土地带,开发难度远远低于江南。在长江中下游流域,气候湿热、水网纵横,要在这里进行农耕,首先就要排除沼泽地区与湖泊中多余的积水,在那个时候的条件下,这比开发黄河流域难得多。

除非江南的人口大增,否则不可能有效开发这里。而且,中原地区又不是住不下了,谁会愿意费力不讨好,向江南地区迁移呢?

但是,到了西晋末年,蛮族来了,胡人这一南下,中原百姓自然就迁移了。经过北方的若干次战乱驱赶,长江中下游平原就被开发出来了。这里潜力巨大,一旦开发出来,迅速就成为帝国的经济重心。西晋末年这一次,正是中原百姓大迁移的第一次。

于是我们可以看到一个历史现象,每一次北方游牧者大规模南下,都会伴随着中原人大规模南迁,也就带来了帝国对于南方土地的开发和大规模深入,儒家文化也在这个过程中传到了过去根本传不过去的土著地区。

中华文化的对外传播

在南朝的时候,中华文化不仅仅是传播到了长江以南的土著地区,甚至跨海传向中国土地之外。

南朝的皇帝们发现自己无法与北朝在军事上竞争,于是就在文化上竞争。原本在中原已经很精致的文化,在南朝发展得更加精致。

同时,为了防止过度强调儒家正统性反而伤及自己,南朝的皇帝们又大力支持佛教。南朝的艺术和文化,都发展到很高水准。为了让更多的人承认自己的正统性,南朝便通过海上向朝鲜半岛、日本等地传播文化。

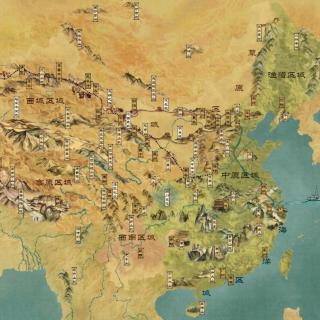

到了这时,我们可以发现,东亚世界发展出了更宏大的结构。也就是草原-中原-海洋,共同构成了一个三重结构的世界。东亚的历史开始联动发展。

草原和中原的关系,在这个时期成为秩序的生成线。也就是说,新的秩序,是在草原和中原的过渡地带生长起来的,这个新秩序的载体就是鲜卑人建立的北朝。鲜卑人出身于东北和长城沿线,能同时调动草原和中原的资源。

而这个时期,中原和海洋的关系,是秩序的传播线,载体是南朝。南朝之所以有动力向外传播文化,正是因为北方的压力。

可以发现,每一次北族的南侵过程,给中原带来了血腥与混乱,同时,却也让中华世界向更大规模扩展。鲜血从来不是白白流淌的,历史就在这种血光与勇气当中,缓慢而坚定地向前发展。

西晋的灭亡,是受制于一些无力改变的历史大势,比如气候变迁、中原的豪族化、士族的堕落等等一系列原因。这些原因使得,有生命力的新秩序,已经不能指望过去的这些中原士族了。

而南北朝的对峙,则使得南朝方向不断努力向外传播文化,以便跟北朝进行正统性的竞争。中华世界就在这个过程中发展为草原-中原-海洋的三重宏大结构。

历史发展到这里,未来中国秩序的重整,南朝那边已经指望不上了。接下来就来看看北朝这边究竟是如何完成这一历史使命的。

大家还在听