介绍:

感谢收听,期待你对本期节目的评论留言哦~

人文山西 桃河边的平定风景

和刘勇穿越人文山西

平定地区的母亲河是条山区河流桃河。古代的桃河水势湍急,水流很大。如今的宽阔河床就是往日激流的舞台。

平定州的仅存残迹

从冠山下来,很快就到了平定县城。自从阳泉兴起,这座县城就历史性的没落了。老城区内的地标还是南关土岗上的双塔。

这双塔本是天宁寺塔。古寺早不存。沿塔南北还是古代的青石板路,这是条古道。

方志上说,古寺有蔡京提额。塔铭记载明代重修。眼前的双塔都是八角四层,青砖砌就。外表朴素。 古塔多为单数,这里也是少见的。经过修复,双塔已经转危为安。东塔为空心,西塔实心。当然现在不能登临了。东塔四面开壶门,西塔四面开板门。2005年修缮西塔时发现了天宫和地宫,在塔身二层部位发现小石函一副,石函内装银壶一件。在银壶和盔顶方盒中发现米粒大小、晶莹剔透、洁白如玉的舍利子,总数整整一千。在1.3平方米的地宫内,发现了陶质釉面净瓶、熏炉、瓷质茶盏、瓷碗、瓷碟等供品容器18件,石棺一副,棺内葬有完整佛骨一具、丝织帷帐一件、唐宋铜币数十枚、银质錾花盔顶方盒一个。出土《大宋平定军葬舍利佛骨塔铭并序》碑记,知道双塔在至道元年(995年)的修建过程。此外的重大发现是在地宫口发现了多达5万多颗的五彩舍利子。在碑记中也有详尽记载。这次数量巨大的舍利子出土,在国内也是十分罕见的,或者说是空前的。

有如此重大发现的双塔,本可以大做文化旅游文章。至少可以将发掘故事在合适的地方进行展示。这对人们了解古塔文化、平定地区的古代生活、祖先的精神世界,最现实的也可以对地方文化旅游事业增加亮点。

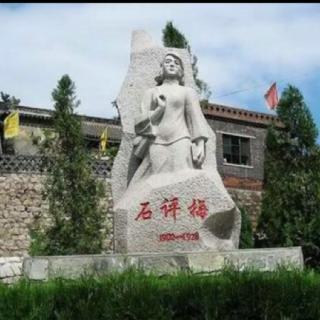

离开双塔向北,石板路下坡,沿路还有些残存的老宅,砖石结构的门楼、影壁,都很破败。路到平地,过一变成臭水沟的小河,河上一小拱石桥,到应是古物,还在发挥作用。只是这里垃圾遍地,只得匆匆而过,回望土坡上的双塔是那么的沉重。前行是一条东西方向的繁华嘈杂的街道,各类公建和生活服务设施都很全,建筑凌乱全无章法,感觉是上世纪80年代的样子。路过小学,是过去的文庙所在。这里就是昔日平定州的主街吧。向路人打听,都知道姑姑寺。不久,我找到了这条十分狭窄的南北小巷子——姑姑寺巷。才女石评梅的故居就在这里。她在这里出生,直到青少年时代的住处都在此。当然,后来称为县剧团驻地,大部分格局已经改变。我只能在故居仅存的门楼外徘徊了片刻。石评梅女士和故事的才华人所共知,其故居的文化和旅游价值也是不可估量的。现实却十分的骨感。石评梅故居周围弯曲的小巷子里还有几处高墙围合的大宅子。估计和石家一样,是百年前的富有人家的宅邸,现在多是大杂院。沿巷子北行尽头,到评梅广场,这里是新旧城区的边界。这一带或许是平定州最后的残迹了。每个老城都有如此凋敝不堪的街区,每个新城都是那么的高大上。我在这交接口处十分的不适应。

小河村的故事

出城,我直奔石评梅的祖居小河村而去。出城,很快就来到了桃河的岸边,这条山区的河流水面很窄了,小河村就在南岸。如今这里已经开发旅游,石评梅家就是最大的招牌。

小河村据说最初的两户人家石和窦家是明初来自洪洞大槐树。后来人口繁衍,小村日渐兴旺,在小河西侧山坡上的房屋形成了村落。当然现在河东岸也有很多民居。民居中最大的是石评梅祖居的石家大院,依山势而建,保存下来的房屋上万平米,内分三大院落。各院落都有内外二进院,院落间是垂花门。大院最上层的部分是祭祖堂。三开间正房,左右耳房,在这里可以俯瞰大院全景,村落也近在眼前。视野最佳,是赏月的最佳处。北侧有假山,通向花园。石家的花园里有水池、假山、小桥,二层楼阁,还有袖珍的关帝殿,螺蛳壳里做道场,吸取了南方园林的特点,又有山居大宅的底蕴。独立成一统,很值得品味。

三大院落里靠下的院落是含清堂,这里现在已经大部作为石评梅纪念馆和起居室展出。后面靠上的院落是三元堂和明远堂,房屋多为拱券窑洞式。其中三元堂内有些展厅,但不知这里搞扑克收藏馆又什么来历。明远堂内还有村民在老宅里生活,农具、玉米、衣服,在院子随意放置着。

石家大院的保护和开发已经有些年头了,老宅内还有村民居住可能和初衷不符,但在没有足够的展览内容的情况下,与其让老房子空置耗损,不如有人居住,接地气有人气才是对民居最好的保护和使用。当然前提是不破坏民居的格局和基本文物内容。

小河村里还有多处宅院、寺庙、公建。粗看起来,保存的都相对完好。我来到东面山坡上的崇德堂。这里是一处民居,宅院高大,格局完好,只是个别房屋被改建为现在式样。正房前出报厦,夕阳里一位大娘在收晾晒的被褥,现在能住在这样的老宅里,真是幸福。

小河村内的古建里格局最大的明后期所建关帝庙,在村口西侧的山坡上。庙前的戏台很是精致,悬山加卷棚,木雕砖雕之繁复,也是典型的清代范儿。

关帝庙前院有端门、钟鼓楼、精舍,过门无梁殿,石阶上的上院正殿三间歇山顶为武圣殿,左右厢房里的供奉是文昌帝君、虫王,这个组合还是首次见到。无梁殿里供日、月神,左配殿是文财神、利市仙官、右配殿是药王和中瘟。各类神仙齐聚一起,也是够热闹。

有趣的是,关帝庙的高大钟鼓楼一侧角落里有个小殿,是石勒庙。传说石勒在此驻军,曾经为居民除去河中的巨蛙,民众感激建庙为念。这是我见过的第一处石勒庙。石勒作战范围似乎未见在平定州事。这是个美好的民间传说吧。

开河寺石窟 北朝先民的信仰遗存

出小河村,沿桃河继续东行,不久的河北岸,出现一座崖壁,下有一古寺日开河寺。古寺建筑早已不存,现在的建筑都是近年来新建。来到山崖前,就能看到东魏北齐时期的周围民众集资开凿的三座石窟和隋朝初年开凿的摩崖造像。

三座石窟都是平面方形,四角攒尖顶,三壁三龛形式。大小为1-2个平方米,靠东的第一窟门圆拱形,两侧有八角形门柱,各一力士像。门楣处的开凿的长方形凹框内,刻有大齐河清二年(563年)发愿文和供养人名单。三龛正面为一佛二弟子二菩萨像,左右壁为一佛二弟子像。中部和西部窟也都有题记,是东魏武定五年(547年)和北齐皇建二年(561年)所开凿。武定发愿文上还有嘉靖年间,本地名人乔宇和同道多人雪中来游的题记一条。

摩崖造像是在山崖上开凿的,一佛二菩萨像,主佛高4米6,交领衫,下垂式袈裟,左腿下垂,踏莲座,右腿盘起架在左腿上,半结跏趺坐于须弥座上。背光里有飞天造像。菩萨像已经全损。在山崖上有一长篇发愿文,领衔的是定州刺史豆卢通,在正史《隋书》中有本本传记载,年款为开皇元年(581年)。

开河寺石窟三窟内造像早被损坏,只摩崖大佛保存相对完好。开河寺石窟所在桃河峡谷,是自古以来,山西晋东和河北井陉之间的必经之路。古道交通繁忙,自然早就聚落出现。佛教兴起,虔诚的信徒们在交通要道附近的山崖上开凿石窟,崇佛礼佛,祈福迎祥,是魏晋到隋唐时期十分流行的社会公益事业。有趣的是,这三龛的功德主们,都来自当时的石艾县安鹿交村(阿鹿交)。他们很可能是通过当时的社区组织“社邑”来一起集资开凿石窟的。安鹿交,名字可能也本非汉语,是从某个游牧民族的音译而来。

第一窟中窟是武定五年(547年)岁次丁卯七月并州乐平郡石艾县安鹿交村(又名阿鹿交村)邑义二十四人造石室一区,第二窟西窟是14年后的北齐皇建二年(561年)岁次辛巳五月,安鹿交村邑仪陈神忻等邑子七十二人造石室一区,过了两年,第三窟东窟在第一窟的16年后,北齐河清二年(563年)岁次癸未二月,安鹿交村邑义七十人造石室一区。 从供养人的名单中有张、卫、郭、李、王等多个姓氏出现,大小姓氏几十个,卫姓最多。是来自这是一个大杂居的村落。没有出现优势的家族,而且民众间的关系看来比较融洽,至少在集资开窟的事务上,能够在几十年内不断开窟多次。因为时间距离不远,很多村民都参加了不止一次的开窟捐资活动。如张宝明还成为后来在县里的公职人员。在三主窟附近,还有开凿的几座小龛。也同三次开窟时间相近。

直到隋朝建立的第一年,开皇元年(581年),大将军、使持节定州诸军事、南陈郡公、定州刺史豆卢通父子作为大功德主还和当时的石艾县司功张宝明等在这里开窟摩崖造像。可 见,这一地区交通之发达。地方大员豆卢通往来太行山,也是要从这条要道经过。题外话,豆卢为鲜卑大姓,是慕容部的一支,豆卢通,出自关陇集团显贵家族。他是隋文帝杨坚的妹夫。其妻为杨坚之妹昌乐长公主。

有记载,此处的安鹿交村人开凿石窟最早的是北魏永平三年(510年)题记。但现在在三窟位置的山崖上已经看不到了。而在隋唐时期佛教开窟活动这个村落民众没有继续下去。不知古村现在是否还有遗址。估计村落遗址不会和石窟很远。

沿桃河河谷继续向东,就会到达山西的东大门——娘子关,那处险隘更是在历史上声名赫赫。

大家还在听