介绍:

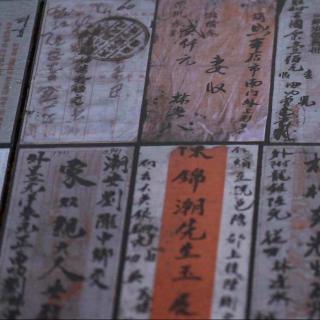

羊城晚报特稿 记者 谭铮 李钢 吴大海(实习生) 一张张泛黄的信纸,充满着油墨味的封套,静静地躺在汕头侨批文物馆的玻璃柜中。在这个收藏着12万封侨批的文物馆里,每一封侨批都尘封了他们的故事。

侨批,俗称“番批”、“银信”,因为在福建方言、 潮州话和客家话中,称“信”为“批”,所以“侨批”就成为专指海外华侨通过海内外民间机构汇寄至祖国内地的汇款和家书,是一种信、汇合一的特殊邮传载体。

开篇这段侨批故事的主人公是潮籍华侨曾哲坤,他是广东早期下南洋队伍中最普通却又具有代表性的一员。在他与家乡书信飞鸿的40年间,他与家中的母亲、妻儿聊着家长里短,聊着海外生活的不易与艰辛。在侨批中,曾哲坤写到,他在此批中附上港币50元,请母亲收到后,留做家用。因为不知道即将到来的冬天家中的农田是否会丰收。曾哲坤在信中还让母亲在回批时告知家乡大米等物价是否稳定,好让他有提前的准备。短短数十字的侨批中,是曾哲坤对家中情况事无巨细的关注,是他对母亲尽孝的另一种形式的表达。

在与妻儿的问候中,曾哲坤通过有限的字数教导晚辈,诉说着对妻子的思念。这些笔墨中所描述的点点滴滴,是海外华侨华人对祖国家乡的牵挂,也是他们早期到海外生活的见证。

而汕头侨批文物馆的林庆熙老先生把自己定位为“历史碎片的打捞者”,他守护着的这些侨批反映了广东潮汕地区的移民史、创业史,是最为真实、原始的记录。从这里可以见证潮人遍布东南亚的足迹,也可以看到他们在不同的时代继承与弘扬中华传统文化的精神。

国学大师饶宗颐先生曾对潮汕侨批留下了“媲美徽学 海邦剩馥”八个大字。他表示徽州特殊的是契据、契约等经济文件,而潮汕能与之媲美的是侨批。侨批等于徽州契约,其价值相等。来自民间的侨批记载翔实,内容丰富,从中可以了解到祖国与侨胞居住的国情、侨胞故乡的乡情,侨胞家庭的家情和侨胞与他们眷属的亲情,是研究社会史、金融史、邮政史以至海外移民史、海外交通史、国际关系史的宝贵历史资料,与典籍文献相互印证,补充典籍文献记载之不足,可谓是继徽州契约文书之后在历史文化上的又一重大发现。

欲知故事详情,请点击文中音频,我们与您一同分享侨批背后的故事。

大家还在听